防潮壁および防潮壁用部品組 損害賠償請求事件

| 判決日 | 2025.01.30 |

|---|

| 事件番号 | R5(ワ)12280 |

|---|

| 担当部 | 大阪地裁第21民事部 |

|---|

| 発明の名称 | 防潮壁および防潮壁用部品組 |

|---|

| キーワード | クレーム解釈、均等侵害 |

|---|

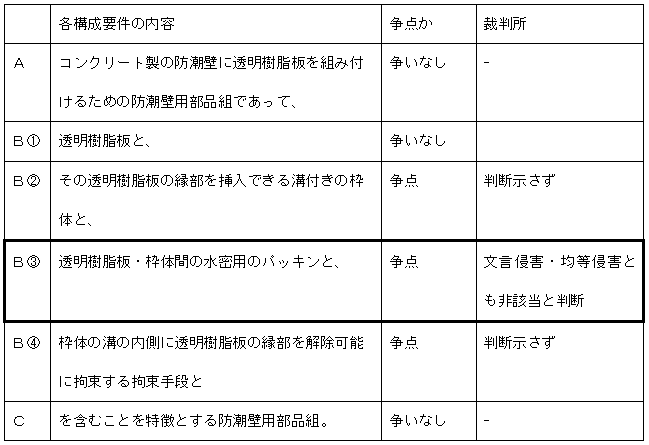

| 事案の内容 | 本事案において、裁判所は、請求項1の「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」と いう文言を、明細書の記載等から「透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化するため のパッキン」という意味に解釈し、原告の請求を棄却した。 |

|---|

事案の内容

【手続の経緯】

2009年12月18日 特許出願(発明の名称:防潮壁および防潮壁用部品組)

2013年4月26日 設定登録(第5254944号)

損害賠償請求訴訟を提起

2025年1月30日 請求棄却判決

【特許権の請求項1(以下、本件発明という)】

進歩性違反の無効理由およびサポート要件違反の無効理由も裁判の争点となったが、裁判所は判断を示していない。

【裁判所の判断】(以下の下線部は、筆者により追加した。また、段落構成は筆者により一部改変した。)

1.本件発明の概要

(a) 背景技術・本件発明が解決しようとする課題

防潮壁は、一般的にはコンクリート等で形成されるところ、防潮壁に透明樹脂板を設けると、陸側から海や河川や湖沼等を眺めることができるため、景観にすぐれるほか、高潮や洪水等によって水位が上昇したときも防潮壁を通して海や河川等の様子を知ることができるため、警戒のレベルを把握したり避難準備をしたりすることが容易であるなど、安全面でも有利である(【0002】【0004】)。・・・透明樹脂板は、硬度が低く熱に弱いという短所を有しているため、傷が付いたり、タバコの火を押し付けられて一部が変形したりすることによって表面がクリアでなくなり、透明度が次第に低下することが避けられず、何年かの後には、透明樹脂板を通して海や河川等を明瞭に眺めることが難しくなり、景観や安全に関する利点が失われてしまう可能性がある(【0003】【0005】【0006】)。本件発明は、表面の傷等によって透明樹脂板の透明度が低下したとき、その樹脂板を容易に取り替えできるようにした防潮壁、及びそのように防潮壁を構成するための防潮壁用部品組を提供するものである(透明樹脂板の代わりにガラス板が使用されている場合も同様)(【0007】)。

・・・

(c) 本件発明の効果

本件発明の防潮壁用部品組によれば、透明樹脂板又はガラス板を含むゆえに景観と安全性にすぐれた防潮壁を容易に構成することができ、取り付けの際又はその後に透明樹脂板やガラス板を変形・破損等し難くすることもできる。一旦組み付けた透明樹脂板やガラス板を枠体から取り出して取り替えることが可能になるので、表面の傷等によって樹脂板やガラス板の透明度が低下した場合にも、透明度を回復させて、防潮壁における景観や安全上の利点を維持することができる。(【0020】)。本件発明の防潮壁は、透明樹脂板又はガラス板を含むため景観面・安全面において好ましいほか、上記の防潮壁用部品組を使用することから、上記の利点をそのままもたらすものといえる。組み付けた透明樹脂板やガラス板を取り替えることができるので、景観や安全に関する利点が永続的に発揮される。(【0021】)

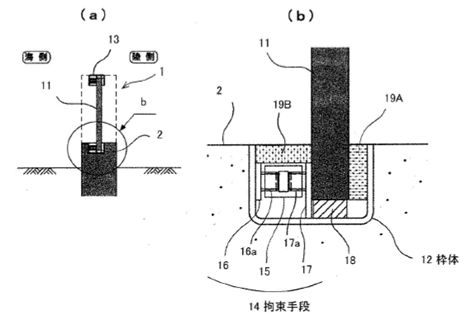

(d) 発明を実施するための形態

本件明細書の【図1】(防潮壁1の正面図)は、本件発明の第一の実施形態を示すものであり、【図2】(a)は、図1で示したⅡ-Ⅱラインの断面図(防潮壁1の横断面図)、【図2】(b)は、同(a)におけるb部の詳細図である(【0022】)。【図2】(b)の枠体12におけるコの字状の溝の中には、透明樹脂板11の縁部を挿入するほか、樹脂板11と枠体12との間をシール(水密)するとともに樹脂板11に局部的な力がかからないようにするためのゴム板製(水密性等を有するなら他の材料のものでもよい。)のパッキン19A・19Bを、透明樹脂板11の表裏各面に当てて同図で示されているように挿入する(【0025】)。

本件特許の図1:

本件特許の図2(別紙図面3):

2.構成要件B③の解釈

(a) 構成要件B③における「水密」の字義は「機械・装置などで、隙間などから水が漏れないようになっている状態」(乙20、広辞苑第六版。第七版も同じ。)であるところ、「透明樹脂板・枠体間の」との語に続けて「水密用」との用途の記載があることからすれば、「パッキン」は「透明樹脂板・枠体間の水密用」、すなわち透明樹脂板と枠体の間から水が漏れないようにすることのために用いられるものとの解釈が合理的であり、当業者もそのように理解すると考えられる。

(b) また、本件明細書においても、本件発明は、防潮壁の透明樹脂板が傷等により透明度が低下した場合に容易に取り替えることができるようにした防潮壁及び防潮壁用部品組を提供することを課題とし、課題を解決するための手段につき、枠体は金属を使用し、パッキンは板ゴム等を使用するとよい旨の記載や、「枠体は、コンクリートの開口や切り欠きの内側にボルト等で固定する(その場合は枠体とコンクリートとの間にも水密部材を使用する。)ようにしてもよく」との記載、「そうした透明樹脂板と枠体の溝との間に水密用のパッキンを取り付ける」との記載があり、「上記のようにパッキンを取り付けるので同樹脂板の周囲の防水性を確保できる。」とされる。これらの記載からすると、本件発明において透明樹脂板と枠体間の水密は課題解決のための前提とされており、「パッキン」はかかる水密のために用いられるものと解されるのであり、構成要件B③の文言は、透明樹脂板と枠体との間から水が漏れて枠体の内側部分に水が入り込まないように、透明樹脂板と枠体との間を全て「パッキン」で塞ぐという趣旨と解釈するのが当業者にとって合理的である。そして、本件発明の第一の実施形態である本件明細書の【図2】(a)及び(b)(別紙図面3の【本件明細書図2(a)及び(b)】)においても、水密性を有するパッキン(19A・19B)を、透明樹脂板(11)の表裏各面に当てて同図で示されているように挿入し、同樹脂板と枠体(12)との間をシール(水密)するものとされており、上記の解釈に沿っている。

(c)前記(a)及び(b)で述べたことに照らせば、構成要件B③が規定する「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」については、当業者にとって、透明樹脂板と枠体との間にパッキンが一部でも存在すれば足りると解されるものではなく、透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化する(水が漏れないようにする)ためのパッキンが存在することを要するものと解するのが、同構成要件の自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致するというべきである。

(d) 原告は、本件発明の課題からすれば、透明樹脂板が容易に取り替えできるように固定された枠内に、透明樹脂板、水密用パッキン、拘束手段が存在すれば足り、「水密用パッキン」の配置等の施工態様については、当業者の適宜の選択に委ねられるから、特許請求の範囲等において枠体と透明樹脂板との間の全部を必ずパッキンで覆うよう限定する理由はなく、構成要件B③の文言どおり、アクリル板と枠体との間に水密用のパッキンが存在すれば足りる旨主張する。しかし、原告の主張を前提とすると、構成要件B③の文言において、「透明樹脂板・枠体間のパッキン」ではなく、「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」と規定されていることと整合しない。また、「透明樹脂板・枠体間の水密用」との文言からすると、パッキンが水密化する対象は透明樹脂板と枠体の間であると解するのが自然である。そうすると、構成要件B③の文言は、むしろ「透明樹脂板・枠体間について水が漏れないようにするためのパッキン」と解釈すべきである。したがって、原告の主張は採用できない。

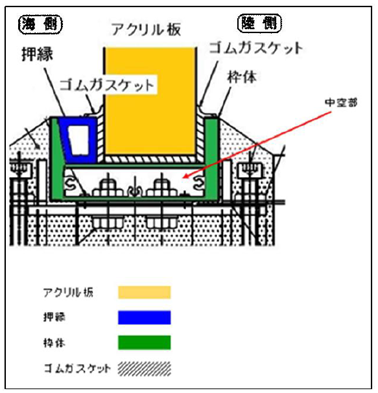

3.被告製品

被告製品についてみると、前提事実(4)ア及び別紙図面2のとおり、透明樹脂板であるアクリル板の海側の面と「枠体」(金属製)との間には、「ゴムガスケット」と「押縁」(アルミニウム製)があるところ、原告が主張するように「ゴムガスケット」が「水密用のパッキン」に当たるとしても、アクリル板と枠体の間の全体がパッキンにより水密化されているとは認められない。

これに対し、原告は、被告製品(別紙図面2)においては拘束手段に相当する「押縁」がメタルパッキンとしての役割を兼ね、ゴムガスケットと同様にアクリル板と枠体の間の水密を保つ作用を果たしている旨主張する。しかしながら、アルミニウム製である「押縁」が、金属製である「枠体」との接触面において、「水密」、すなわち(必ずしも完全ではないとしても)水が漏れて入り込まない状況を保つ作用を果たしていることを明らかにする証拠がなく、これを認めるに足りないから、原告の主張は採用できない。

被告製品の構造(別紙図面2):

4.文言侵害の成否

したがって、被告製品の構成b③(別紙「本件発明に関する充足論(文言侵害)」の「被告製品の構成」欄のb③)は被告主張のとおりと認められ、「ゴムガスケット」が「水密用のパッキン」に当たるか否かにかかわらず、透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化するためのパッキンが存在するとはいえないから、被告製品は構成要件B③を充足しない。以上のとおり、被告製品は構成要件B③を充足しないから、その余の構成要件について検討するまでもなく、被告製品に関する文言侵害は認められない。

5.均等侵害の成否

前記(1)のとおり、被告製品は、構成要件B③の「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」との構成を備えておらず、少なくともこの点において本件発明と相違するため、原告が予備的に主張する均等侵害の成否につき検討する。・・・

イ 第2要件について

原告は、均等侵害の第2要件につき、被告製品の「ゴムガスケット」が低い性能や形状のCRゴム製品であっても本件発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏する旨主張する。しかし、前記(1)のとおり、被告製品については、「ゴムガスケット」が「水密用のパッキン」に当たるか否かにかかわらず、別紙図面2の「押縁」と「枠体」の接触面における水密が認められず、透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化するためのパッキンが存在するとはいえないという点で本件発明の構成要件B③を充足しないのであるから、被告製品の「ゴムガスケット」の性能等がいかなるものであれ、本件発明の構成要件B③を被告製品の構成に置換しても本件発明と同一の作用効果が得られるとはいえない。

原告は、本件発明の目的は、コンクリート製の防潮壁に設置された枠体の溝の内側に透明樹脂板を解除可能に固定する拘束手段で固定するというものであり、水密性能はともかく被告製品において本件発明の目的を達成できる旨を主張するが、透明樹脂板・枠体間の水密は本件発明の構成要件B③に明確に規定され、同目的達成の前提となる構成であるから、透明樹脂板・枠体間の水密化がされていない以上、第2要件は充足されない。したがって、均等侵害の第2要件を認めることはできない。

・・・よって、その余の争点につき判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

【所感】

本事案において、裁判所は、請求項1の「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」という文言を、明細書の記載等から「透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化するためのパッキン」という意味に解釈し、原告の請求を棄却した。

請求項1の「水密用のパッキン」との文言は、単に水密の用途で用いられるパッキンという意味であると考えられることから、「透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化」との解釈は限定的すぎるようにも感じる。

他方、もし請求項1が「透明樹脂板と枠体との間に位置する水密用のパッキン」のように記載されていた場合や、透明樹脂板と枠体との間を部分的に水密化することについて明細書に記載されていた場合には、異なる判断がなされていた可能性があると思われる。また、請求項1で、「水密用」の文言が省略されていたとしても、特許が成立していた可能性はあるように思われる。請求項中の文言1つで、権利範囲が予想外に限定的に解釈されてしまうおそれがあることを改めて認識させられた。