微細粉粒体のもれ防止用シール材 損害賠償請求事件

| 判決日 | 2024.08.22 |

|---|

| 事件番号 | R4(ワ)9112、R4(ワ)11173 |

|---|

| 担当部 | 大阪地裁第26民事部 |

|---|

| 発明の名称 | 微細粉粒体のもれ防止用シール材 |

|---|

| キーワード | 構成要件充足 |

|---|

| 事案の内容 | 本事案は、損害賠償請求事件であり、原告の請求が棄却された。被告製品が「使用状態では、回転体の回転方向に対し、該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、該配列の方向を該回転方向に対して傾斜させる」という構成を備えるか否かが争われた。 |

|---|

事案の内容

【手続の経緯】

平成17年 3月14日 本願特許出願(特願2005-71666号)

平成23年 9月 9日 設定登録(特許第4818622号)

令和 4年 本件訴訟提起

令和 6年 8月22日 請求棄却判決

【特許請求の範囲】(下線は筆者追記)

【請求項1】

1A:微細粉粒体を担持する回転体の外周面にパイルを摺接させながら軸線方向へのもれを防ぐ、画像形成装置における微細粉粒体のもれ防止用シール材であって、

1B:多数の微細長繊維を束ねて構成されるパイル糸が基布の表面に切断された状態で立設されるカットパイル織物を主体とし、

1C:カットパイル織物は、地糸の経糸または緯糸の径がパイル糸の径よりも細くされており、経糸と緯糸の径が同じ、もしくは経糸と緯糸が異なる径を用いてパイル織りされた織物であり、

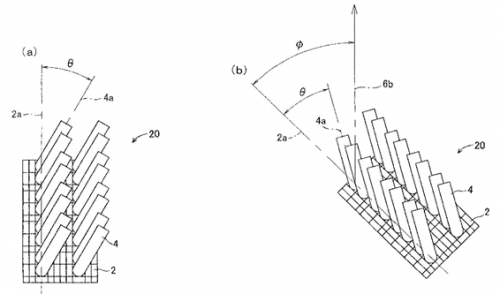

1D: パイル糸は、基布の製織方向の少なくとも一方に平行な方向に沿うように配列され、該基布の表面に対して、該配列の方向から予め定める角度θだけ開く方向に傾斜する斜毛状態で、パイル糸を構成する多数の微細長繊維が分離してパイルが形成され、かつパイル間のピッチが狭められるように毛羽立たされており、

1E: 使用状態では、回転体の回転方向に対し、該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、該配列の方向を該回転方向に対して傾斜させることを特徴とする

1F:画像形成装置における微細粉粒体のもれ防止用シール材。

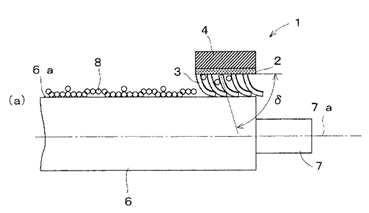

本件特許図1(a)

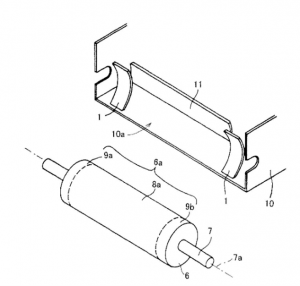

本件特許図2

本件特許図8

【裁判所の判断】(以下、判決文の一部を抜粋する。下線筆者追記)

第4 当裁判所の判断

・争点3(被告製品が、構成要件1Eの構成(使用状態では、回転体の回転方向に対し、該配列の方向が該予め定める角度θよりも大きな角度φをなすように、該配列の方向を該回転方向に対して傾斜させる)を備えるか)について

(1) 使用状態の意義について

原告は、構成要件1Eの「使用状態」につき、変遷を経て、「微細粉粒体もれ防止用シール材がトナーカートリッジに設置されて現像ローラもしくは感光ドラムが回転している状態」と特定した。

(2) 被告の実施行為について

前提事実によると、被告らは、被告製品を製造し、キヤノンないしその関連会社に販売する行為をするにとどまっている。

そして、キヤノンないしその関連会社が製造するトナーカートリッジに被告製品がどのように設置されるかについて被告らが関与していること、より具体的には、構成要件1Eの回転方向に対する角度φと配列方向に対する角度θの関係を踏まえてカートリッジに設置する行為を被告らがしていることを認めるに足りる証拠はない。

原告は、被告らは、トナーカートリッジに対する取付位置(ブレードの両端のいずれに取り付けるシール材か)、及び回転体の回転方向に対する取付方向を正しく理解して、被告製品を製造・販売していると主張するが、かかる事実のみで被告らがキヤノン及びその関連会社と共同して構成要件1Eに係る実施行為をしたことになると評価できるかはともかく、かかる事実を認めるに足りる証拠もない(原告は、自らもキヤノンのプリンタ用シール材の調達先であることを自認しており、この立証に格別の困難があるとも解されない。)。

(3) 使用状態における各角度の立証について

原告は、前記の「使用状態」における構成要件1Eの定める各角度の立証として、証拠(甲17)を提出する。

これは、くぼみを有する台座に被告製品を設置し、回転体(感光ドラム)を模したアクリル板(ただし、平面のもの)を摺動させて、模擬使用状態における被告製品の状態を撮影したものである。

しかし、本件において、被告製品が角度θを備えるかどうかについて争われる中、甲17号証による実験においては、角度θが存在することが当然の前提とされており(少なくとも角度θを認定した経緯およびその相当性に関する記述は存しない。)、かかる事実は、当該実験の正当性に疑義を生ずるものである。

また、トナーカートリッジの製作過程(組み立て)の際に現実に被告製品に作用する力の影響が考慮されていないことや、被告製品が実際に接する感光ドラムは曲面であるのに平面で実験されていることなどを考慮すると、甲17号証による実験は、実際のトナーカートリッジにおいて発生する事象を再現したものとは言い難く、この点からも構成要件1Eの充足を立証するに足りない。

(4) 小括

以上のとおり、被告製品が構成要件1Eの構成を備えるとの原告の主張は、前提を欠くか、理由がない。

第5 結論

以上の次第で、原告の被告らに対する請求はいずれも理由がない。

【所感】

クレームにおいて、使用状態における形態を記載することがあるが、使用状態の立証の困難性を考えると、避けるべき表現であると感じた。基本的には当該製品単体で完結するように定義すべきであると考える。

本事例では、使用状態においてパイル糸の配列方向が所望の状態となるような繊維の構成・配置等をより具体的に記載できていれば、反論の余地があったかもしれない。

また、本事案であっても、出願時点で、使用状態におけるパイル糸の状態を特定するための測定方法等を明細書にて詳細に記載してあれば、侵害立証の余地があったようにも思われる。

出願時点で、権利化後の権利活用を見越した記載をクレーム・明細書に盛り込んでおく必要があることを改めて認識させられた。

なお、本事案の後、控訴(令和6(ネ)10068)が提起されたが、令和7年6月26日に棄却された。